올인(all in)과 해노비듣

좀 과분한 비유지만, 사도 바오로의 회심과 비슷한 인생전환은 내게도 있었다. 1980년대 한국수묵운동의 일원으로 서울 인사동을 누비고 다니던 먹 냄새 절은 화공이 지금은 한가한 산골에서 세상의 흐름과 비껴나 있으니, 그 먼 간극이 어떻게 이어져 왔는지에 대한 일종의 해명은 나 자신을 위해서라도 필요한 것이리라. 그게 지금의 내 좌표를 가장 쉽게 확인할 수 있는 방법이기도 하고.

삼십 대 중반, NGO 단체의 국제회의가 있어서 한 달 정도 유럽에 갔다. 여정 중, 독일의 ‘비스 순례 성당’(바이에른 지방에 있는 유네스코 세계문화유산)에 모셔졌던 눈물 흘리는 목각 예수성상과의 대면은 나를 단숨에 교회 안으로 끌어들였다. 그때 마주한 예수님의 눈물이 내 감각증폭기에 윤활유가 되었고, 현재도 멎지 않는 눈물에서 알지 못할 주님의 고통이 내 마음으로 전해져 오던 기억은 지금도 생생하다. 신비로운 천장화와 조각품들, 마음이 흐르는 대로 형상이 된 건축의 유려한 선들을 보며, 내게 주신 미술적 탈렌트로 주님을 위한 일이라면 무엇이든 하리라고 다짐하였다.

여행에서 돌아온 나는 그 일방적 약속을 곧바로 실행에 옮겼다. 모든 것을 버리고 내 안의 예수를 따라나섰던 그 사건은 글자 그대로 올인(all in)이었다. 처자식이 있는 몸이면서도 성경에 나오는 부자 청년의 고민은 무시한 채, 교회라는 광야(?)로 나섰다. 지금 생각해도 어이가 없는데, 잘 근무하던 교사직에도 사표를 썼다. 그와 동시에 뛰어든 성당신축 공사장에서 전례미술과 관련된 미술장식을 힘닿는 데까지 작업했다.

하느님이 나를 끝까지 책임져 주시겠지, ‘쟁기를 들고 뒤를 돌아볼 수야 없지 않나?’ 하는 마음으로 틈틈이 성체조배를 하며 마음을 다잡았다. 그러나 켜켜이 얽힌 인간관계와 그에 맞선 나의 열정은 불협화음을 만들어내었고, 나를 좌절의 벼랑으로 몰았다. 혼자의 외로움은 참으로 깊었고, 주님과의 동행은 날마다 서러웠다. 마음도 몸도 병들었고 살림살이도 거덜 났다.

그로부터 삼십여 년, 풀잎에 매달렸던 한 방울의 이슬이 구르고 굴러 바다에 이르듯이, 나는 길을 거슬러 산촌에다 터를 잡았다. 선행도 누군가에게는 상처를 주고, 고독한 자기정화마저도 단죄하려고 덤비는 세상을 살다 보니, 모났던 고집도 조약돌만큼 닳았다는 느낌이 든다. 내가 사는 산마을에서는 누군가가 허세를 부리면 당장 들통이 난다. ‘생태계는 확장 없는 생존이 지속되는 곳’이라고 했던 백남준 화백의 말처럼, 원형적 생존본능들이 매 순간 올인하며 서로의 높낮이를 조율하는 곳이다.

이사를 오던 날, 울타리에는 새들이 수시로 다녀갔고, 소나기가 내리자, 제비들이 전깃줄에 어깨를 붙이고 모였다. 속 깃털이 젖지 않게 목을 움츠려 교회의 첨탑 모양처럼 주둥이를 하늘로 향하고 눈을 감는다. ‘걱정하지 마라. 하늘의 새들을 보라’는 성경의 비유가 바로 연상되었다. 그 자체로 그림이고 노래였다. 모든 걸 하늘에 맡기고, 해가 뜨면 노래하고 비가 오면 듣기를 하는구나! 그래서 작업장의 당호를 ‘해노비듣’으로 지었다. 하루를 닫으며, 애비의 고민을 아는 자식처럼, 하느님의 고민을 넘겨 짚는 아들이고 싶어 그 현판을 올려다본다.

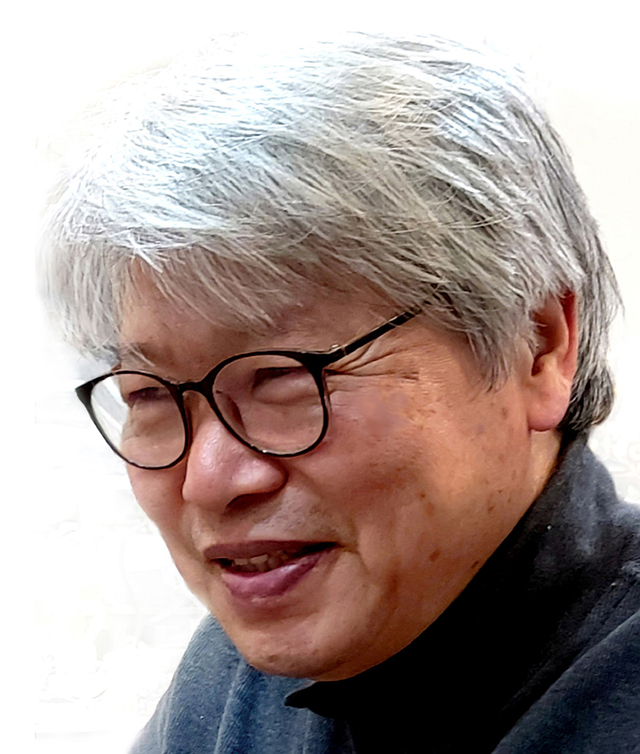

글 _ 하삼두 스테파노(명상그림 작가)